グループホーム便り

2021.01.12

ステイホーム継続中(*’ω’*)

2020.10.26

みなさん、こんにちは!

7年目の精神保健福祉士です(*’ω’*)

だんだんと寒くなり、コロナ感染症対策のための換気がつらくなる時期になってきました。

世間では『Go To travel』ですが、家が好きな私はまだまだステイホーム継続中です(*^^)v

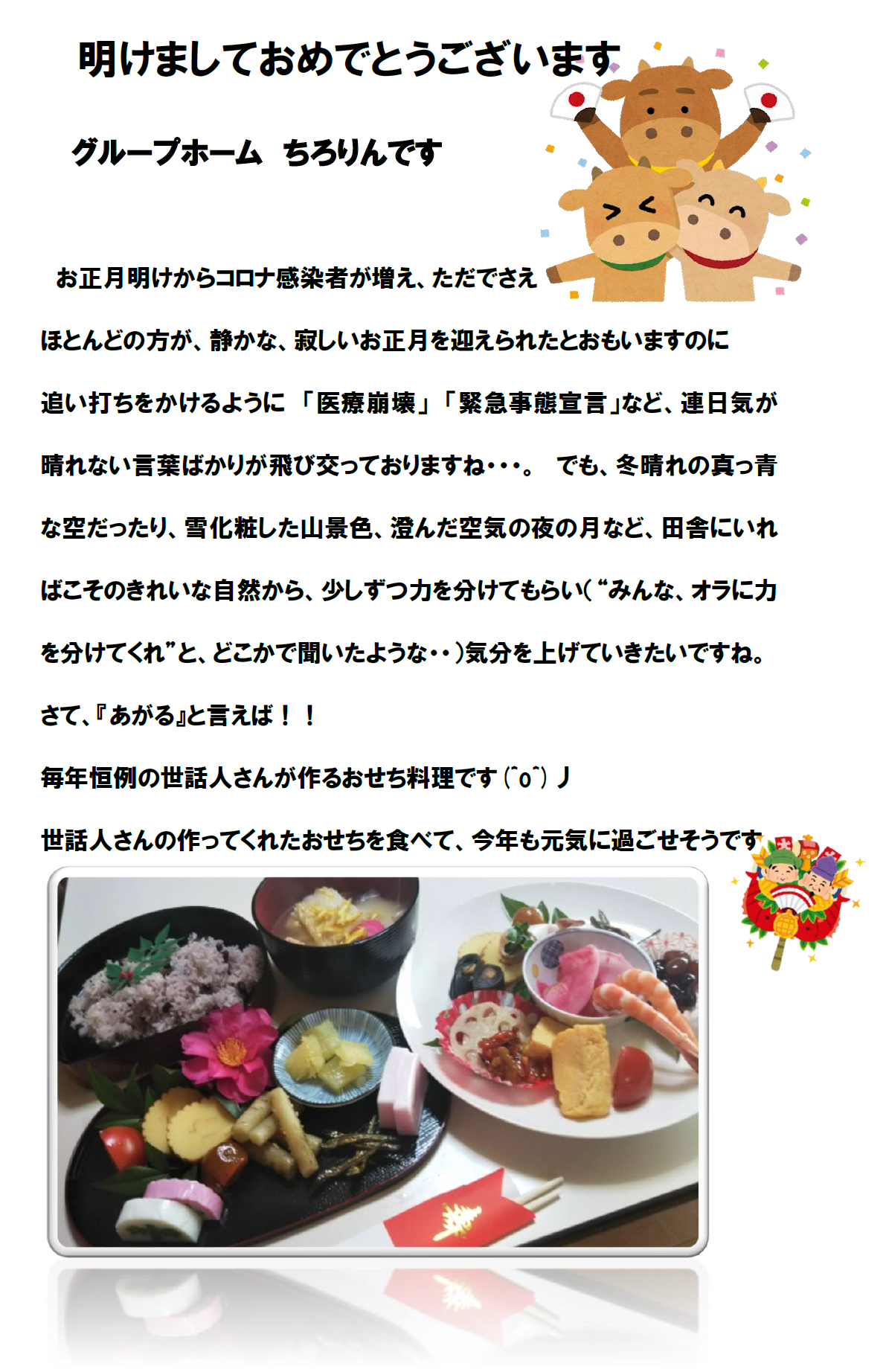

ステイホームのおかげで昨年の12月から始めたダイアモンドアートがようやく完成しました!!

最後の方はなんだか終わるのが名残惜しかったですが、完成して飾ってみるとすごい達成感でした( `ー´)ノ

ちょっとおおざっぱな部分が出たのか隙間があるところもありますが、遠目から見たらわからないので気にしないことにします( *´艸`)

写真ではわからないはず(笑)

次はパズルにチャレンジしようかとおもっていますが、パズルも絵柄やピースの数など種類が多くてどれにしようかと悩み中です(*ノωノ)

ネットで見ると次々におすすめが出てきて、光るものやステンドグラスのように透明なものまであるので余計に決められなくなってしまいました(^-^;

どれにしようかと悩むのも楽しみの一つだと思うので、じっくり考えたいと思います。

最新のものは…(*^^)v

2020.10.05

みなさん、こんにちは!中堅の精神保健福祉士です。

今年の夏、10年以上使っていた扇風機が壊れたので、急遽新しいものを買いました。その際、せっかくだから良い物をと思い、温風・冷風どちらも対応可能な扇風機を選びました。

これで季節の変わり目に家電を出し入れする必要がなくなります。しかも羽根なしタイプなので、見た目にもオシャレでテンション上がります。扇風機といえば羽根が回るというイメージだったのに、もはやそれは常識ではないんですねー。

扇風機以外にも、最近回らなくなった家電があるんですが、分かりますか?

答えは電子レンジです。

温める際、お皿が回るイメージでしたが、最近のレンジは全体的にムラなく温められるようになったので、お皿が回らない物も出てきたみたいですね。

今年の夏、10年以上使っていた電子レンジが突然ショートして壊れたので、急遽新しいものを買いました。

その際、せっかくだから良い物をと思い、加熱水蒸気機能のついたレンジを選びました。

加熱水蒸気というものを良く理解していませんが、水蒸気をさらに過熱した気体で調理ができるようです。これにより、内側は水分を保ちつつ外側がカリっと焼けたり、余計な油が落ちたりするみたいでテンション上がります。

早速ハンバーグを作ってみたところ、普通にフライパンで作ったような味でありながら、若干ヘルシーな気がしました。すごいですねー!!

あと、回ると言えばタイヤでしょうか。

10年以上使っていた車が変な音を立てるようになってきましたし、見た目にも古くなってきました。この際だから良い車に買い替えてテンション上げようと思います。

ミニ扇風機~(^^)/

2020.08.31

みなさん、こんにちは!5年目の精神保健福祉士です(*’ω’*)

毎日暑い日が続きますが、みなさんはどのような対策をして

いますか??

今年はコロナウィルス感染症対策のため、窓を開けて換気す

ることが多く、なかなかクーラーが効きません…( ;∀;)

そのため、この夏を乗り切るために小型の「卓上扇風機」を

購入しました!!

小さい扇風機だし、あまり期待していなかったのですが・・・

今の卓上扇風機は進化してますΣ(・ω・ノ)ノ!

予想以上に風力もあり、マグネットやグリップがついているの

でどこにでもセットできるので便利です(*^^)v

充電もUSBで出来るし、コードレスなので持ち運びもできます!!

時代のニーズに合わせて、どんどん良いものが出てきてるんで

すね~!!本当にありがたいです!!

あっ、でもいくら涼しいからといって「水分補給」を忘れては

いけませんよ!ちなみに私はグレープフルーツ風味の炭酸水を

よく飲んでいます( ^^) _旦~

各地で猛暑が続いておりますので、暑さ対策を十分にして熱中症

に気をつけましょう!!

ステイホーム(*’ω’*)

2020.07.29

みなさん、こんにちは!9年目を迎える精神保健福祉士です。

今年に入ってテレビをつけると「コロナウィルス感染症」のニュースばかり…。最近では感染者がすごい勢いで増え続けていますね(-_-;)

自分なりに感染症対策を気を付けているつもりですが、見えないものと闘うのはとても大変です…

そんな最中に全国各地で大雨による被害がでています。ニュースを見るたびにとても心が痛くなります。

みんなが安心して生活できる日が一日も早く来ることを心より願っています。

今年は皆さんも「ステイホーム」を心がけているかと思いますが、私も休みの日はお家で過ごしています。

そして、この機会にやりたかったこと、時間がなくてできなかったことを始めました。

まずは写真で紹介します。

これは「ミニチュアフード」です。樹脂粘土で作るフェイクフードです(*’ω’*)これは定期購読しているもので、毎月材料が届きます(なかなか忙しくてやっとチャレンジできました)。

写真では大きさが分からないと思いますが、ベーグルやシナモンロールの大きさは直径1.5㎝です。ケーキも直径2.5㎝です☆

とても細かい作業ですが、出来上がるとものすごくテンションあがります!まだまだ作ってみたいものがあるので、これからも数を増やしていきたいと思います( `ー´)ノ

それ以外にも・・・

写経や塗り絵、パズル、スクラッチアートは、リラックスできる音楽を聴きながら、取り組んでいます♪集中していると時間はあっという間に過ぎます( `ー´)ノ

ウクレレは「リメンバー・ミー」を練習中で、コロナウィルス感染症が落ち着いたら可愛い姪っ子たちと一緒に歌いたいなと思っています(*^^)v

お菓子作りは今何を作ろうか考え中です(*’ω’*)??今は料理アプリで簡単に作れるお菓子作りのレシピがたくさん出ているので、とてもワクワクしますね♪♪

それ以外にも毛糸で作るコースターやパン作り、ドールハウスもチャレンジしてみたいなと思ってます(*’ω’*)♡やりかけのエコクラフトもそろそろ完成させなきゃ( *´艸`)フフッ。

毎年春になると何かを始めたくて材料だけはしっかり確保してあるので、新たに買わずとも楽しい時間をまだまだ過ごせそうです!!

みなさんはこのステイホームをどのように過ごしていますか??

PSW平成見聞録~第1章~

2020.06.29

西諸地域精神保健福祉協議会だより「ときめき」で、“今年の「こすもす祭」は「第20回全国障害者芸術・文化祭みやざき大会」との合同開催として開催され、精神障がい者だけでなく、知的・身体障がい者の方々も一緒に参加できる内容を企画します”、との記事が載っていました。(残念ながら新型コロナウイルスの影響で延期になりましたが…)

西諸地域精神保健福祉協議会だより「ときめき」で、“今年の「こすもす祭」は「第20回全国障害者芸術・文化祭みやざき大会」との合同開催として開催され、精神障がい者だけでなく、知的・身体障がい者の方々も一緒に参加できる内容を企画します”、との記事が載っていました。(残念ながら新型コロナウイルスの影響で延期になりましたが…)

「そんな時代になったか…」と感慨深く、“ときめいた”ので、今回は「こすもす祭」開催に至るまでの思い出を書きたいと思います。

昭和63年7月より精神障がい者の「人権擁護」と「社会復帰」の2本柱を掲げた「精神保健福祉法」が施行され、長期入院者の社会復帰促進が動き出しました…が、現実はそんなに簡単なものではありませんでした。一番の壁は根強く残る精神障がい者に対する「社会的偏見」であり、もう一つは社会資源の圧倒的な不足でした。

当時は、精神障がい者は「医療」の対象者であり、「福祉」の対象ではありませんでした。

そのため、精神障がい者が病院を退院した後に使える福祉サービスはほとんどなく、「精神保健福祉法」の中で初めて「社会復帰施設」が制定されましたが、それらの設立も病院の自助努力であり、また新たに建てようとしても精神障がい者に対する偏見から、地域によっては建設を反対されたり等もあり、なかなか数は増えず地域格差が著明でした。

そのような状況のもと、「社会復帰促進」の担い手として期待された職種が、PSW(精神科ソーシャルワーカー)です。

当時は、医療ソーシャルワーカーを専任で雇用している病院は少なかったのですが、精神科病院は法改正を機にほとんどの病院に専従で配属されるようになりました。それでも1病院に1~2名という状況でした。

病院内で「ソーシャルワーカー」としての業務も確立されておらず、それぞれが手探りで業務を行っていました。変わりゆく社会情勢下で、目まぐるしく制度が代わるのに、今のようにインターネットもなく、専門書を取り扱っている書店もなく、情報を収集するのが難しい時代でした。そのような中、自分だけで多種多様な問題を抱える処遇困難事例に対応するのは至難の業でした。

同じように悩みを持つソーシャルワーカーは多く、昭和39年4月に発足した「宮崎県医療社会事業協会」(現:宮崎県医療ソーシャルワーカー協会)に属し、そこでの勉強会や情報・意見交換、先輩ソーシャルワーカーからの助言や指導、同職種間の絆が唯一の拠り所になっていました。

私が就職した頃は、協会員は約45名位だったと思いますが、医療・保健・福祉に属する県内各地の協会員すべてと顔の見える関係づくりができていました。なので職場に自分しかソーシャルワーカーがいなくても、困ったときに相談、支援、連携がなされ、一人で問題を抱えることなく、研鑽を重ねることができていました。今でこそ「多職種連携」「顔の見える関係づくり」の必要性がうたわれていますが、我々ソーシャルワーカーの先輩方は、すでにこの時点でそのノウハウを構築しており、それを引き継いだ私たちも「連携づくり」を得意とする職種であると自負しています。

そのような状況の中、宮崎市内の精神科病院の大先輩(師匠)の下で修業を積み、平成3年に郷里である小林の精神科病院へ転職したのですが、当時の西諸の地域性は、精神障がい者への偏見も強く、まだまだ閉鎖的でした。

ただ法改正とともに病院の開放化が進み、長期入院患者さんが外へ出る機会は増えてきつつありました。それでも、まだまだ病院中心の生活が続いている状態で、病院間や関係機関との交流もほとんどない状態でした。しかし、先程書いたようにソーシャルワーカー間の交流は行っていました。

私が就職した病院は初のPSW雇用であったため院内に相談できる人もなく、困ったことがあった時は、西諸第1号PSWであるK師匠(当院初代PSW)の下に相談に通いました。そこへ3代目PSWが加わり、顔を合わせると「西諸をどげんかせんといかん」という話題になっていきました。

・・・それが、「こすもす祭」の前身となる「第1回 小林保健所管内精神障害者スポーツ交流会」開催へつながっていくのですが…、長くなったので、続きは次回へ(^o^)/

精神保健福祉士、2年目を迎えました!

2020.04.27

こんにちは!

この4月から2年目に突入した精神保健福祉士です(^^)/

昨年度は、初めての精神科病院勤務で右も左もわからず戸惑うことばかりでしたが、先輩方のご指導や助言のおかげで何とか乗り切ることができました(*^^)v

2年目は、この1年間で経験したことを活かして次のステップに進めるようがんばりたいと思います!(はやくオロオロしなくて済むようになりたいです…!!)

4月も後半となりましたが、ここ数日は寒い日が続いていますね。

桜の開花と共に春を感じましたが、冬に逆戻りしたようです(-_-;)

今、世間はコロナウィルス感染症のため、みんなが『 #stay home』 心掛けておられることと思います。

外に出て気分転換を図りたい!という気持ち。すごくよく分かります!!でも、今は1人1人が気を付けなければならない時だと思いますので、みんなでこの状況を乗り切りましょうね(^^)/

コロナが終息したら、ぜひおススメしたい場所があるのでご紹介します(^^)/

それは、西都市の茶臼原にある『森の空想ミュージアム』です!

こちらは、戦後手つかずの荒れてしまった山林を“友愛の森・里山再生プロジェクト”として、子どもたちがのびのび過ごすことのできる里山へと整備しているそうです(まだ途中みたいです)。

同時に、自然を体感できる様々なワークショップを開催しています。

今日は、私が以前参加した“山桜染め”についてお話したいと思います。前から草木染めには興味があったので、子どもたちと一緒に茶臼原の森に行ってきました。スタッフの方にレクチャーしてもらいながら、シルクのストールや手持ちのガーゼハンカチを染めました。すごく本格的で染料となる山桜の枝を切り出すところから始まりました。環境負荷の少ない伐採の仕方を教わりながら、子どもたちもノコギリなど道具を使い一緒に取り組みました。

桜で染めると聞いていたので、てっきり桜の花びらを煮出すのだとばかり思っていたのですが、開花前の蕾がついた小枝を煮出して染色するということで、とても驚きました。花が咲いてからだと、色が出ないそうです。花開く前の樹木に“ぎゅっ”と色素が詰まっているのだと思うと、木々の生命力を感じ、染色でストールに命が宿るような感覚も覚えます。

染めたてはスモークの匂いがし、やさしいサクラ色に仕上がりました。

昼食は、食べられる野草を教わりながら収穫し、天ぷらにしていただきました(*’ω’*)

また、木登りができる場所、手作りの竹ジャングルジムやブランコ、ハンモックなど、マイナスイオンを浴びながら、一日のびのびと楽しい時間を過ごすことができます。

ところで、茶臼原と言えば、日本の児童福祉の父「石井十次先生」縁の地。友愛の森もという名も、石井十次友愛社にちなんだものでしょうね。

大人も童心に返ることのできる友愛の森へ、興味のある方は是非、コロナウィルス感染症が終息したら行かれてみてくださいね(*^^)v

※決して外出を促すものではありません。

スタッフ一同、コロナウィルス感染症が一日も早く終息することを心より願っています。

地域連携室便り 古参のPSW編

2020.03.23

6年目 精神保健福祉士の日常(^^)/

2020.03.06

こんにちは!6年目の精神保健福祉士です(*’ω’*)

最近はテレビをつけると「新型コロナウィルス感染症」のニュースばかりですね。

私も外に出る時はマスクを着用し、手洗い・うがいを徹底!不要不急の外出を避けるようにしています(*’ω’*)

外出する機会が減ることで、ストレスを感じたり、時間を持て余す人もいるかもしれませんね。

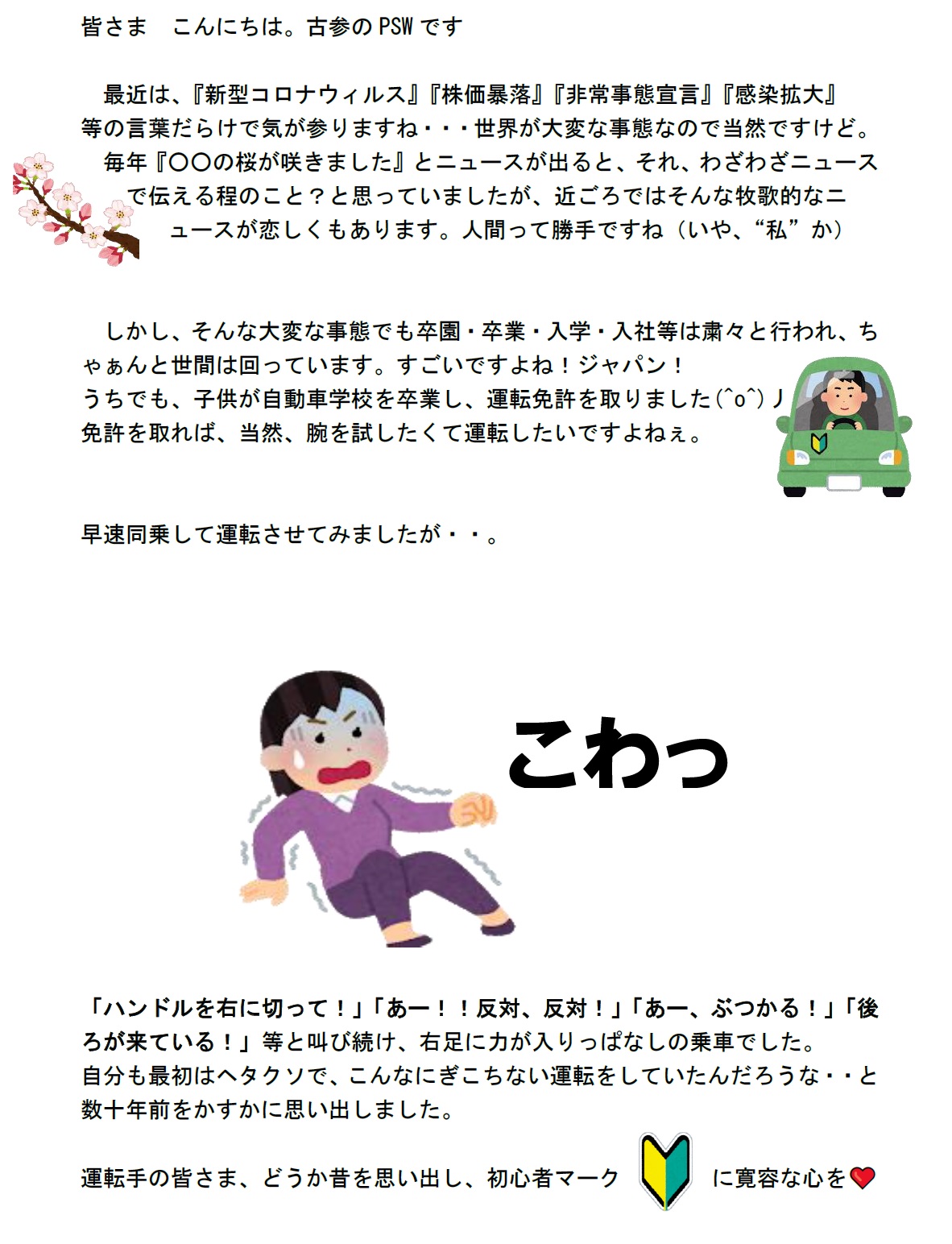

そんな中、私は『ダイヤモンドアート』にチャレンジしてみました(^^)/

ダイヤモンドアートというのは、ラインストーンを絵が印刷された粘着シートの上に貼り付けていくものです。

初挑戦ですが、どうせやるなら自分の好きな絵がいいな(*’ω’*)とお城の絵を選びました。

でも、箱を開けてみるとビーズが思っていたよりも小さくて、カラーも30色程あってびっくりΣ(・ω・ノ)ノ!

できる時にコツコツ…コツコツ…し続けて、今はこんな感じです(*^^)v

↓ ↓ ↓ ↓

まだまだ完成には時間がかかりそうですが、きっと出来上がった時はすごい達成感だろうなと思います(´艸`*)♡

そしてそして、まじめな話も…(^^)/

私事ですが、令和元10月に2日間、12月に1日、令和2年2月に2日の合計5日『サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修』に行ってきました(‘ω’)ノ

研修では障がい者総合支援法やサービス利用計画の流れ、事例をもとにグループワークをしました!

今年度から研修制度の改定があり、研修終了後は2年間の実践を経て、サービス管理責任者として配置されることになります。

なので、この2年間は先輩サービス管理責任者のもとで、利用者さんにとって必要な支援とは何か、自分に何ができるのかを考え、学ぶ機会にしていきたいと思っています(‘ω’)ノ

新型コロナウィルス感染症のニュースばかりで気持ちも滅入ってしまいますが、自分にできる対策をして、正しい情報の元、落ち着いて行動したいものですね(^^)/

1日も早い収束を願っていますm(__)m

☆あけましておめでとうございます☆

2020.01.08

みなさん、こんにちは(*’ω’*)8年目の精神保健福祉士です☆

新年を迎えて早いもので1週間が経ちました!

みなさんは1年の始まりに今年の目標を立てますか??

私は毎年「今年はこれをがんばる!」と目標を立てるのですが、

今年は気づいたらお正月が終わって、いつもの日常が始まっていました!なので、今年も「忙しい1年になりそうだなぁ」と思っているところです(^-^;

でも、貧乏性なのかジッとしていると、

「自分だけジッとしてていいのか!何かしなくては!!」と妙に焦ります。

忙しいことは私にとっては幸せなことなのだと思います(*^^)v

今年も元気いっぱい毎日を忙しく過ごしていきたいと思います。

そして、お仕事でもみなさんの「困った」に対応できるよう、日々精進していきます!

病院でターコイズブルーの制服を見かけた時は、気軽にお声掛けくださいね!!

今年もみなさんにとって幸多き素晴らしい1年になりますように(*^^)v