イルミネーション

2025.12.24

みなさま、いかがお過ごしでしょうか?外来看護師です(*゚▽゚)ノ

もう12月ですね!╰(*´︶`*)╯♡

毎年のことですが、今年もあっという間に過ぎてしまいました。⊂((・x・))⊃

寒さが増す中、暖かい時間を大切にしながら、クリスマス![]() 、年末の準備を楽しみたいですね。

、年末の準備を楽しみたいですね。

さて、先日、小林市の駅裏、駅南3号街区公園ではイルミネーションの点灯式がありました(((o(*゚▽゚*)o)))♡

イルミネーションが点灯された瞬間、わぁ〜っと歓声があがりました(((o(*゚▽゚*)o)))♡

今年のイルミネーションのテーマは『しあわせ』だそうです。

17:30〜21:00、1月16日(金)までイルミネーションをされているようなのでお友達、ご家族と足を運ばれてみてはいかがでしょうか(๑>◡<๑)

冬の始まりと、1年の終わりでもある12月。本格的な冬が始まり『クリスマス』から『年末年始』など1年の終わりにかけての『大きなイベント』が多い時期です。

手洗い、うがい、手指消毒を意識され感染症対策に気をつけてお過ごしください(╹◡╹)

新入職員紹介

2025.05.23

こんにちは!

今年度から入職した新人の精神保健福祉士です。

日々、とても優しい上司の方々のもとで様々なことを教わりながら働いております。

就職初日は、「どんな方達がいるんだろう」と緊張しておりましたが、働きやすい雰囲気を作って下さり、のびのびと働けております!

就職してから、1週間を過ぎることが、あっという間で既に2ヶ月目という事に驚いております。早く先輩達の力になれるように、これからも日々頑張っていきたいと思います!よろしく お願い致します。

お願い致します。

秋祭り

2024.12.23

こんにちは! 外来看護師です(^O^)/

今年はなかなか寒くならないなぁと思っていたら、

やっぱり冬はやってきましたね~( ;∀;)0

山にも初雪がちらりと積り、寒さに心と体がついていくのに必死です(;´Д`)。

先月、小林市内で行われた秋祭りに家族で行ってきました。(”ω”)ノ

すっごく天気も良くてとっても気持ちのいい日でした。

ダンス・花嫁行列・太鼓、霧島岑神社の獅子舞など、

色々と見れて楽しい時間を過ごせました(;^ω^)

今年も残り半月です。ゆっくり過ごしたいものですが、

のんびりできないのが師走ですよね~( ̄ー ̄)

今年は噂によると9連休(^^♪休める方も休めない方も

無理せず自分のペースで過ごしましょ~(*^▽^*)

新入職員紹介 ~地域医療連携室便り~

2024.07.17

今年、精神保健福祉士の資格を取得して4月から勤務しております。

昨年、国家資格取得の為、1年間専門学校に通って勉強していました(^^)。

約8年ぶりの学生生活は席替えや学園祭等とても懐かしく、青春時代を思い出しました。

今年からは精神保健福祉士として久々の社会人生活を送っています。今までは朝ゆっくり寝ていた為、入職当初は早起きが大変でしたが、3ヶ月経ち、ようやく早起きにも慣れてきました![]() 社会人生活の勘も取り戻しつつあります

社会人生活の勘も取り戻しつつあります![]()

法律や制度、入院手続き等の業務など覚える事も多く大変ですが、先輩方に教えてもらいながら、楽しく働いています。

皆様、よろしくお願い致します。

訪問看護です

2023.12.21

皆様、こんにちは・・・訪問看護です(^^)/

早いもので、今年も残りわずかとなりましたね。

体調はいかがでしょうか?

まだまだ、コロナやインフルエンザが流行っており気が抜けませんね~。

ところで先月、訪問看護の道中で寒い中、太陽の方向を向ききれいに咲いていた

ひまわりとコスモスを紹介します。

長い道中の日もありますが凛とした綺麗な花々に心癒され元気をもらって訪問先へ向かっています。

12月に入り訪問先へ伺うとお花とは一変Xmas使用の玄関に‼

これから寒い日が続くと思いますが、体調に気を付けて引き続き

★マスクの着用★手洗い★うがいをお願い致しますm(__)m

良いXmas、年末をお過ごし下さい。

食事は身体を作る

2023.11.09

こんにちは 。少しずつ寒くなり、日が落ちるのも早くなりましたね。先日、同僚のコンビニスイーツの食レポが上手で絶対に買いに行こうと思っているところです。暑い日が続いていて、夏バテで食欲がなかった人も食欲が回復してきたのではないでしょうか?私も夏バテだったのか、食事をするのも暑い中食事を作るのも面倒だなと感じることもありました。

。少しずつ寒くなり、日が落ちるのも早くなりましたね。先日、同僚のコンビニスイーツの食レポが上手で絶対に買いに行こうと思っているところです。暑い日が続いていて、夏バテで食欲がなかった人も食欲が回復してきたのではないでしょうか?私も夏バテだったのか、食事をするのも暑い中食事を作るのも面倒だなと感じることもありました。

先日行った美容室で「髪の毛が痛んでいるけど、食事はしっかりとっている?鉄とかタンパク質とか?」と聞かれてドキッとしました。暑いとついつい冷たい飲み物やさっぱりした簡単なものばかり食べていました。しかし、野菜食べているから大丈夫!と謎の自信があったのですが、その自信は意味なかったようです。食事は体を作ると言いますし、バランスのいい食事が大事だとこれまで何度も聞いていましたが、なかなか実行できていませんでした。じゃあ、これからの食事どうしようと考えても、もともとの面倒くさがり屋な性格では料理のレパートリーを増やして、毎食一汁三菜はとても難しい・・・。なので、いつもの料理入れる食材を一個増やすとか納豆を週に食べる回数を増やすとか(毎日はあきるので・・・)簡単なことから始めていこうと思っています。目標高くしても途中でやめちゃいそうなので無理のない範囲でバランスのとれた食事を目指していきたいと思います。そして、スイーツも期間限定など誘惑が多い時期ですが、食べ過ぎない程度に食べていこうと思います。

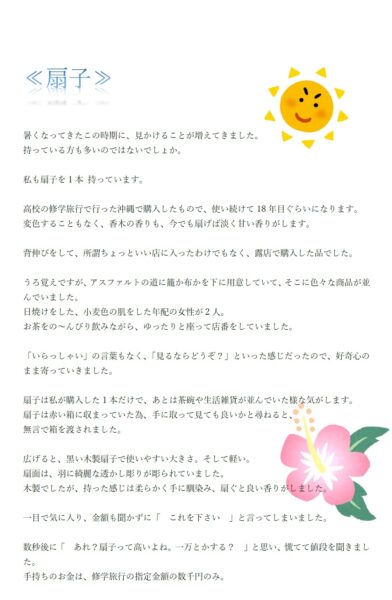

扇子 ~精神保健福祉士の一人より~

2023.07.19

アジサイ

2023.07.06

皆さま、こんにちわ~訪問看護師です。

いろいろあってブログアップが7月になりました m(_|_)m

6月に入り、梅雨でジメジメ、祝日もなんとなく、これといったイベントもない月のように感じますが、せっかくなので季節の花を見に近所の公園へアジサイを見に行ってきました。ちょうど見頃を迎えていて青や紫、ピンク色に色づいて、近くから見るのも綺麗ですが、少し高台から見下ろすアジサイが見事でした。展望台までは体力的にキツイので諦めましたが、沢山の花を見てリフレッシュできました。

多くの花言葉をもつアジサイですが、小さな花が集まって咲いている姿から家族団らんや家族の結びつきという言葉もあるそうです。現在、患者様と一緒にアジサイの花を折り紙で作成中です。いくつかアジサイの写真を撮影しましたので見て下さいね~

クリスマスツリー

2022.12.15

皆さんこんにちは![]() 外来看護師です。

外来看護師です。

12月に入り、朝晩の冷え込みが増して、手袋やマフラーが必要になってきました。

コロナ禍のなか、外来看護師も感染対策に気を配りながらの毎日です。世間ではコロナ第8波のニュースが報道されていますが、先日の帰り道に鮮やかに装飾された駅前のイルミネーションが目に映って明るい気持ちになりました。

色とりどりの電飾に魅了され、気持ちがほっこりとなったところで家路に着きました。

毎年この時期になるとあちらこちらでクリスマスツリー![]() が飾られ私たちを楽しませてくれますね

が飾られ私たちを楽しませてくれますね![]()

皆さんにも楽しんで頂こうと写真をパシャリ![]()

いかがでしょうか![]()

今年も残り僅かです。皆さんも引き続きの感染症対策に気をつけて、楽しい年末年始を

過ごして下さい。

地域医療連携課の新入職職員紹介

2022.10.20

入職しました!

R4年5月から地域医療連携課に精神保健福祉士として入職した40代男性です。

精神保健福祉士の経験はあるのですが、2年程他職種についており、2年ぶり

に精神保健福祉士として仕事をさせて頂き嬉しいです。

慣れない中でとまどいもありますが、日々勉強になっています。

同僚の皆様、他職種の皆様にも親切に教えて頂き感謝しています。

今後ともよろしくお願いいたします。