織姫と彦星

2020.06.29

7月7日・・・・

天の神様は、娘「織姫」が毎日、身なりに気を遣わずに美しいはたを

織っているのを不憫に思い、牛の世話に真面目に励む若者「彦星」を

娘の結婚相手に決めました。

二人は仲睦まじく暮らしていましたが、暫くすると

遊びほうけて全く仕事をしなくなってしまいました。

それに怒った天の神様は、二人を天の川で隔てて引き離しましたが

二人は悲しみにくれてしまい、全く生気が無くなってしまいました。

そこで天の神様は、二人が真面目に仕事に努めるならばと

「7月7日」だけは会うことを許しました。

「七夕」の夜の天の川を見上げると、織姫と彦星が仲睦まじく輝いているかも

しれませんね。

あまりにも仕事を真面目過ぎても、怠惰過ぎても・・・。

ほころびがきてしまうのかもしれませんね。

時には良い加減の「てげてげ」が良いのかも・・・。

今月も患者さんと「七夕のちぎり絵」の楽しい時間を作る事が出来ました。

1病棟 ブログ委員会

つばめ

2020.06.25

蒸し暑い日が続きますが、皆さん体調は崩していないでしょうか?

今回は病院とは関係のない話なのですが、最近私の自宅のデッキに出来た燕の巣を紹介したいと思います。

今月の中頃から家の周りを飛び回っている燕をよく見かけたのですが、あれよあれよという間に巣が完成していました。

今はまだヒナの姿は確認できませんが親鳥が巣の中でじっとしている姿を見ると、今は卵を温めているのかなと思います。

初めての燕の巣なので、無事に巣立ってもらえるよう静かに見守っていきたいと思います。

また機会があれば経過を報告していきたいと思います。

ちなみに燕の事を少し調べてみました。

渡り鳥として有名ですが越冬する際は台湾を経由して、フィリピン・マレーシアまで飛んでいくとの事。

また雷や家事を防ぐ生き物として信じられ、子供を産み育てるおめでたいしるしの鳥として愛されているようです。

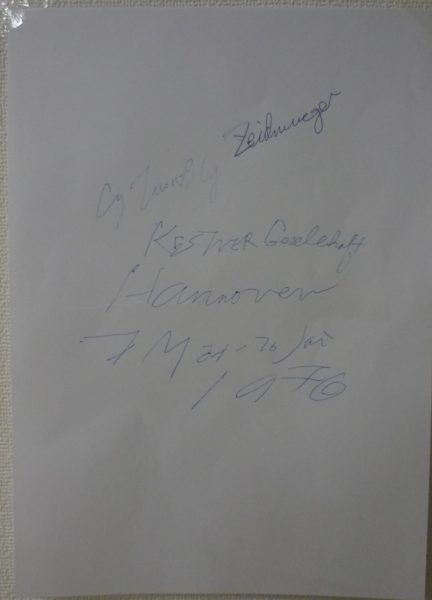

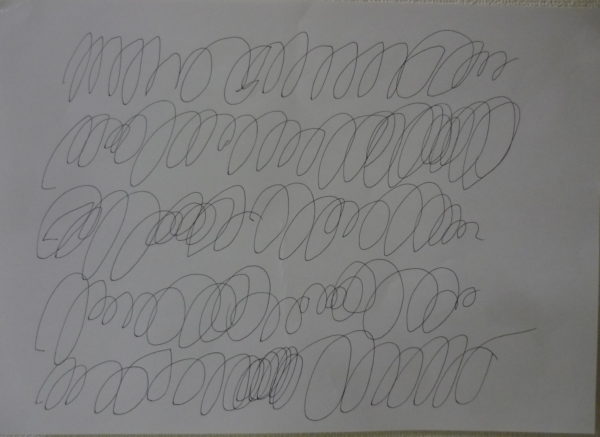

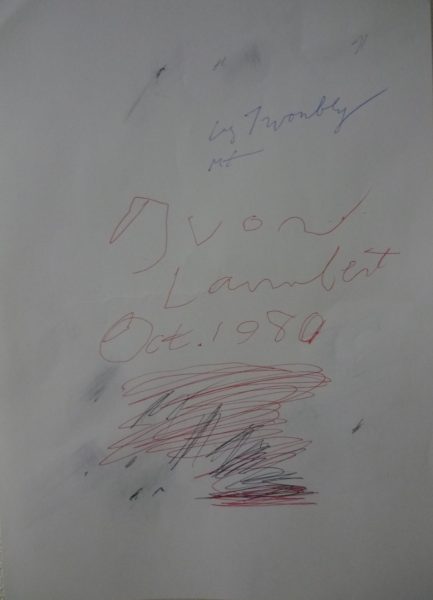

ART 3

2020.06.12

今回は、「子供のいたずら書き」の様に描く「孤高の詩人」

サイ・トゥオンブリーを紹介させていただきます。

1928年 アメリカ・ヴァージニア州生まれ、

1950年代ロバート・ラウシェンバーグ等と共に活動を始め、

アメリカの抽象表現主義の第二世代と注目されたが、次第に独自の道を歩みます。

一見すれば、ただ乱雑に即興的に投げ込まれたかに見える絵の具の散乱、

ギリシャ・ローマ神話などの言葉の断片、落書き風の筆の走りなどが

互いに触発し合い、または、否定し合いながら様々なイメージを惹起。

その画風は「描画された詩」と大絶賛。

「落書きのようだけれど、ART・・・」

楽しい世界へ、皆さんもどうぞ。

1病棟 ブログ委員会

クールシートで夏を乗り切ろう

2020.06.08

九州南部も梅雨![]() に突入し、雨の多い季節になってまいりましたが皆さんお元気でお過ごしでしょうか。

に突入し、雨の多い季節になってまいりましたが皆さんお元気でお過ごしでしょうか。

今回は夏に最適なカー用品![]() のご紹介です。

のご紹介です。

これからの熱い時期は買い物など、少し動いただけでも汗だくになりますよね。

車の移動時にそんな状態で座席に座ると、例えエアコンをかけたとしても背中やお尻あたりは汗で気持ち悪い状態のままです。

今回ご紹介するアイテムは、座っているだけでとても涼しく爽やかに過ごせるものです。

その名もズバリ、クールシートです。

取り付けは簡単です。

車のシートの上に載せて、シートの後ろ側で付属の固定バンドを引っ掛けて固定します。

固定出来たらあとはシーガソケットに電源を差し込んでスイッチオンです。

すると座席の下側に位置するファンが空気を取り込み、クールシート全体から空気が吹き出します。

エアコンを併用すれば下に沈んでいる冷たい空気が取り込まれるためさらに涼しく感じることでしょう。

暑い夏の運転はクールシートで快適に過ごせること間違いなしです。

是非お試しください。

それではまた。

4病棟ブログ委員

エレベーターホールの藤の花が綺麗です

2020.05.28

緊急事態宣言が解除されましたが、油断は禁物です![]()

まだまだこれからも、「しっかりと手を洗う」「咳エチケットの徹底」や

三つの密(密閉空間、密集場所、密接場面)に注意しなければなりません![]()

病棟では、患者様が藤の花やこいのぼりの作品を丹精込めて作りました![]()

エレベーターホールに飾っています、綺麗ですよ![]()

![]()

5病棟 ブログ委員

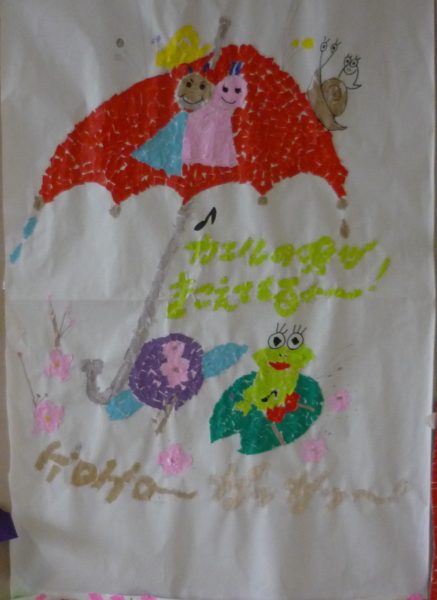

梅雨

2020.05.25

カエルの歌が 聞こえてくるよ~。

梅雨がそろそろ、やってきますね。

東アジア特有の雨期(日本、中国、韓国などを含む)で、中国語では

「梅雨(メイユー)」と呼ばれています。

その梅雨には「梅」という言葉が含まれています。

古くから歌に詠まれ、花が愛されるだけではなく、梅干しとして食すなど、

日本人にとって梅はとても身近なものです。

「梅」は「花よし・香りよし・果実よし」と称され、また慶事の象徴の

「松竹梅」のひとつにも数えられる、とてもおめでたい花木です。

種別はバラ科サクラ属で、開花時期は1〜3月、結実時期は5〜6月。

長い雨の日々、疲労回復効果のある「すっぱい梅干し」で

毎日を爽やかに、暮らしたいものですね。

今月も、患者さん、職員と一緒に「ちぎり絵遊び」で

楽しい時間を送れることが出来ました。

1病棟 ブログ委員会

2病棟 作品紹介

2020.05.07

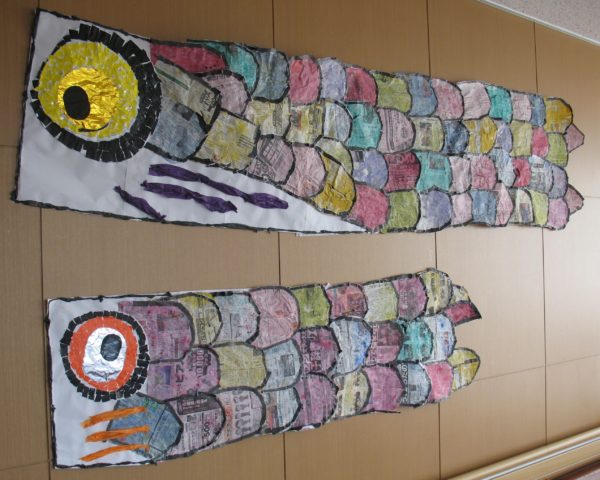

![]() 屋根よ~り~ た~か~い~ こいの~ぼ~り~

屋根よ~り~ た~か~い~ こいの~ぼ~り~![]()

今回は2病棟の作品を紹介したいと思います![]()

今月は『子どもの日』もあるという事で患者さんとOTスタッフが協力をして巨大な2匹の『こいのぼり』を作ってくれました。

写真では分かりづらいですが、かなりの迫力です![]()

今年は新型コロナウイルスのせいか、心なしかこいのぼりをあまり目にしないような気がします![]()

少し残念な気もしますが、この2病棟のこいのぼりを見ながら元気を出して仕事を頑張っていきたいと思います![]()

ART 2

2020.04.30

今回、ご紹介させていただくのは、

「ジャン=ミシェル・バスキア Jean-Michel Basquiat」です。

1960年に、ハイチとプエルトリコ系のルーツの両親の間に誕生。

1970年代後半に、ニューヨーク、マンハッタンのアンダーグラウンド・シーンで、

謎めいた詩の落描きをするグラフィティ・デュオの1人として悪評を買う。

彼は、歴史的な事件や現代社会問題をテーマとして、詩、ドローイング、絵画など

テキストとイメージを織り交ぜながら、抽象的または具象的に描く個性派。

「個々に対する深い真実を出発点」として、それらの要素、社会批評を通して作品に

表現した、アメリカで最も重要な新表現主義の画家といわれています。

たまには、絵画の新しい世界へと旅立つのもいいかもしれませんね。

1病棟 ブログ委員会

屋根より高い~ こいのぼり~

2020.04.20

春の清々しい日差しの下、あちらこちらにと気持ちよさそうに

鯉がすいすいと泳ぎ始めました。

誕生した男児を天の神に告げ、守護を願って目印にし、

また生命力の強い鯉のように、立身出世するようにと願って

飾られるようになったのが「こいのぼり」の由来です。

ちなみに五色の吹流しや矢車は、幼子の無事な成長を願うとともに

魔よけの意味を持ちます。

今月も患者さんと職員とで、楽しくちぎり絵作りをする事が出来ました。

「願いや希望」が屋根より高く、天高くと輝いてくれれば嬉しいですね。

1病棟 ブログ委員会

日本人に愛される、桜・・・・。

2020.04.13

SAKURAが咲いています。

SAKURAは厳しい冬を越え、恋焦がれた春と一緒にやってきます・・・。

それが、愛される理由です。

SAKURAの控えめな美しさは、日本人の繊細さや感性のようなもの・・・。

それが、愛される理由です。

そして・・・

SAKURAの尊い命は、一瞬の輝き。

その潔さは、日本人の美意識そのものです・・・。

それが、愛される理由です。

今月も、患者さんと職員と一緒に「桜のちぎり絵」作りをしました。

何気ない時間の中、

「SAKURAのような淡いピンク色の、ほんわかとした満面のほほえみ」を

抱くことが出来ました。

あなたにとって「桜 SAKURA」とは・・・。

1病棟 ブログ委員会