5病棟 おいしいパン(^◇^)

2017.09.05

5病棟にはすごい職員がいる![]()

![]()

薬膳マイスター

食育インストラクター

パンの講師![]() といろんな資格を持っている人が

といろんな資格を持っている人が![]()

そして、時々焼き立てのパンの差し入れが![]()

とってもおいしいので、ちょくちょく、差し入れお願いします![]()

4病棟 夏の雲について

2017.08.21

夏真っ盛りで毎日地獄のような暑さが続いていますが、元気にお過ごしでしょうか。

今回は空に浮かぶ雲☁についての豆知識です。

夏の空というと、青い空と白い大きな雲を思い浮かべるのではないでしょうか?

いつもは何気なく眺めているだけの雲ですが、雲にもいろいろな種類があります。

ちなみに雲の種類をあげると以下の10種類になります。

①巻雲 ②巻積雲 ③巻層雲 ④高積雲 ➄高層雲 ⑥乱層雲 ⑦層積雲 ⑧層雲

⑨積雲 ⑩積乱雲

季節によってできる雲が違うと思われがちですが、季節によって地上から見えにくくなる雲と見えやすくなる雲の違いで、実は1年中同じ雲ができています。

夏に多く見られる雲の代表として積乱雲があります。

積乱雲は夏場によく起こる夕立やゲリラ豪雨と同時に激しい雷や竜巻などを起こす場合があり、雲の中でも最も危険なものです。

また、よく耳にする入道雲は積乱雲と同じ雲ながら比較的小さな積雲で、一時的に雨は降らせますが積乱雲とは違い雷などは伴いません。

天気予報で聞かれる「にわか雨」を降らせるのが入道雲、「激しい雨」や「雷雨」といった場合は積乱雲ということになります。

それではまた。

5病棟新人さんの紹介(^^♪)

2017.07.10

5病棟です。3か月の試用期間を得て、正社員となりました。

看護補助者のIさんです![]()

新しい制服をきて写真撮影![]()

![]() ばっちり決まってます

ばっちり決まってます![]()

本当は顔隠すのもったいないんですけどね―隠させていただきましたー

3か月たってみての感想聞いてみました。

3か月たってもまだまだだ知らないことが多いですが、

これからもっと学んで頑張っていこうと思います。

ということでした![]()

初めての看護補助者という仕事で、戸惑いもいっぱいあって、

大変だと思いますが、いろんなことを学んで立派な看護補助者さんになって下さいね![]()

4病棟 七夕について

2017.07.10

少し時期が過ぎてしまいましたが7月と言えば七夕🎋ですね。今回はそんな七夕についての豆知識です。

七夕には七夕飾り(笹飾り)が欠かせませんが、そもそもなぜ笹竹に飾りものをつるすのでしょう?

なぜ短冊に願い事を書くのでしょうか?

笹竹に飾り物を吊るすのは?

七夕は、遊んでばかりで働かなくなった織姫と彦星を戒め、働くことを条件に年に一度だけ再会することが許された「七夕伝説」をもとに、技芸の上達を願う「乞巧奠(きっこうでん)」が生まれ、日本古来の「棚機つ女(たなばたつめ)」の伝説や、「お盆前の清めの風習」などが結びついて現在のようなかたちになりました。

いずれも祈りや願いがテーマとなっており、それを具現化したものが七夕飾りです。笹竹は天の神様が依りつくところ(依り代)とされているので、願いを込めた飾りものを笹竹につるし、天に向かって掲げるわけです。

願い事を短冊に書くのはなぜ?

短冊に願い事を書くのは、「乞巧奠(きっこうでん)」に由来します。「乞巧奠」では、貴族が手芸、詩歌、管弦楽、文字などの上達を願い、梶の葉に文字を綴っていました。

現在のような七夕飾りになったのは江戸時代だといわれています。とりわけ江戸時代は寺子屋が増えたため、習字や習い事の上達を願う行事として親しまれ、短冊に願い事を書くことが広がっていきました。

七夕飾りの意味は?

紙衣(かみこ・着物の飾り)

災いを移す・裁縫の上達、着るものに困ることがなくなると言われています。

吹き流し

機織りの上達、長寿、織姫の織り糸を表します。魔よけの意味もあるそうです。

巾着

お金が溜まりますように、商売繁盛昇。本物の財布を下げることもあります。

綱飾り

豊作・豊漁になりますように。

千羽鶴

長寿・健康を願って家の長老の年の数を折り飾っていたそうです。

屑籠(くずかご)

物を粗末にしないように七夕飾りを作った際の裁ちくずなどゴミを入れます。

物を粗末にせずに役立てるという倹約の心を育てるという意味も込められています。

本来、七夕は7月7日に行われますが、地域によっては(この辺りもそうですが)旧暦の

8月7日に行われています。

それではまた。

平成29年度 第1回医療安全講習会

2017.07.03

平成29年度 第1回医療安全講習会を当院大会議室において開催。

内容は、次の3点。

① 医療安全管理対策

② 行動制限最小化

③ 院内感染防止対策

①医療安全管理対策では、医療事故防止と業務効率の向上に、5S活動「整理」

「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ、習慣」の実践の推奨。

②行動制限最小化では、「介護衣、外そう作戦」についての事例発表。

③院内感染防止対策では、「誤嚥性肺炎の予防と対策」について誤嚥を防ぐ

ための口腔ケア(口腔体操や唾液腺のマッサージ等)の紹介。

受講者は、業務に役立つ実践的な内容で興味深く聞き入っていました。

1病棟だより☆

2017.06.29

ジメジメする毎日が続きますが

皆様、いかがお過ごしでしょうか(#^^#)

今月の掲示物です♫

私事ですが、就職して5年目に突入しました♫

「最近どんどんガサツになってきたね~

おっさん女子まっしぐらやね~ 」

と先輩NSに言われることが多くなりました

Σ(・□・;)!!

親父くさい台詞や、おじさんがしそうな行動をついとってしまう

『おっさん女子』...

ここで、“おっさん女子”診断~

1、スイーツよりもスルメが好き

2、どっこいしょ、よいしょが口癖

3、嫌な事は呑んで忘れる

4、メールが短い

5、絵文字なし

6、おっさん目線で女性やアイドルを見る

7、下ネタワード連発

8、食事は胃に溜まればいい

9、ムダ毛の処理が甘い

10、タオルで顔や首を拭く

11、ガハガハ笑う

12、とにかく部屋が汚い

13、基本なにもかもめんどくさい

14、カフェより居酒屋

15、ファッションに無頓着

皆さんいくつ当てあまりましたか?

1個までは、基本女子。

2~5個は、将来おっさん女子になる可能性十分にあり。

6~12個は、危険

13個以上は、完全におっさん女子!! ...だそうです。

ちなみに私は、6個 でした~~(;・∀・)

仕事に自分磨きに、これからも頑張っていきます✊

4病棟 グランドゴルフ

2017.06.20

6月初めに梅雨入りとなりましたが、割といい天気が続いていますね☀。

先日、病院内で開催されたグランドゴルフ大会に4病棟も参加しました。

生駒高原のコスモドームで行われましたが、6月半ばにも関わらず日陰では風が吹くと寒く感じられました。

この日はぶっつけ本番でしたが、上手にプレイされホールインワンも度々出ていました。

皆さん楽しくプレイされ、楽しいひと時を過ごされていたようです。

またの機会を楽しみにしています。

2病棟だより

2017.05.29

お花見へ行って来ました。

天気も良く ・・患者さん数名がポピーを見に行って来ました。

しばしのリフレッシュになったようで・・「よかった。」との声が聞かれました。

「よかったよ、ソフトクリームが・・」と皆さん満足そうに話してました。

やはり・・花より団子なんですね(笑)

それもよか思い出で~す。

立派に成長しました(5病棟)

2017.05.23

一年前新人だったS君は、今では5病棟の戦力となってくれて、助かってます![]()

この間、病棟で吸入を行う患者さまがいらして、目的や、解剖、使用方法など、調べてきてくれましたので、業務終了後、プチ勉強会を行いました。

私は、古~いお局NS、![]() 自分たちが習ってきた事とは、若干変わってきているのだな~と改めて勉強になりました

自分たちが習ってきた事とは、若干変わってきているのだな~と改めて勉強になりました![]()

こうやって、新しい知識をえて、共に成長していくのも大切だと感じました。

2年目、3年目になると、S君も、プリセプターをしなければならない時がやってきます。いっぱい勉強をして、いろいろ教えてねー![]()

て、自分も勉強しないといけないですけど![]()

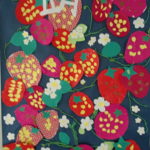

4病棟 5月のイチゴ

2017.05.18

今月の4病棟の展示物です。イチゴがたわわに実をつけております。🍓

イチゴは昔、路地栽培だった頃は春から初夏にかけての果物だったのですが、その可愛らしい佇まいから、ケーキのトッピングにもピッタリということで、いつしか冬のクリスマスケーキに欠かせない存在として、消費量が12月に一番ピークを迎えるようになりました。

そして人工的に12月のピーク時に出荷量を調整するために品種改良や生育環境を整え、冬の寒い時期でも収穫出来るように今ではハウス栽培が主流になっています。

ハウス栽培で気温が高く維持できる栽培法だと2月〜4月くらいまでが旬ですが、品種や地域によって異なるみたいです。スーパーでは気温が高いと傷みやすくなるので、結果的に2月〜3月頃が一番美味しい時期ということになります。

本来露地栽培のイチゴの一番の旬は5月中旬で、こちらは安くて美味しいらしいですよ!自然な環境で育ったいちごは、やはり人口的に生育を管理されたいちごの味にはかなわないようで、もし八百屋さんなどで露地栽培のいちごを見つけたら一度食べて、味の違いを確かめてみてはいかがでしょうか。